Сегодняшний Туапсе имеет богатую и насыщенную событиями историю

Сегодняшний Туапсе имеет богатую и насыщенную событиями историю

Содержание:

Еще задолго до появления адыгов в туапсинских окрестностях существовали древние поселения, о чем можно догадаться по наличию солнечной обсерватории в виде кругового лабиринта и многочисленных дольменов. Сегодня с этими удивительными и загадочными сооружениями можно познакомиться в Мегалитическом комплексе Пшенахо, который находится на севере поселка Анастасиевки. Есть интересный дольменный комплекс и около поселка Приморского.

Подробнее о самых известных дольменах Туапсинского района можно узнать здесь.

В Туапсинском районе сохранилось множество мегалитических памятников

В Туапсинском районе сохранилось множество мегалитических памятников

Мы не будем углубляться в столь далекие и до конца неразгаданные исторические времена, хотя существование дольменов и жизнь их создателей возбуждают воображение своими тайнами и мистическими легендами, которые очень интересны и порой противоречивы. Мы начнем наше знакомство с историей города в момент появления в междуречье рек Туапсе и Паук первого российского поселения в виде военного укрепленного форта.

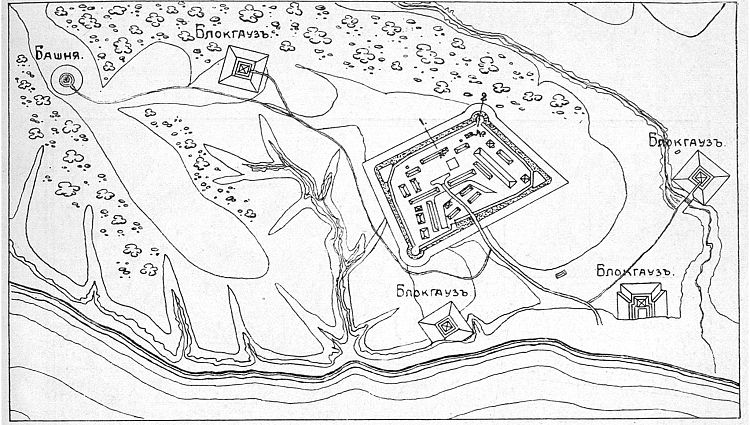

Вельяминовский форт

До вторжения русских войск в Кавказское Причерноморье устье реки Туапсе было очень оживленным местом товарообмена между местным адыго-чеченским населением и турками. Здесь шла торговля различными товарами, оружием и рабами. В результате поражения Турции в русско-турецкой войне 1828-29 годов, завершившееся подписанием Адрианопольского договора, начались действия по усилению российского влияния в Причерноморье. Была организована Черноморская флотилия под руководством адмирала М.П.Лазарева и генерал-майора Н.Н.Раевского для многоплановой операции по организации на кавказском побережье русских береговых укреплений.

В тот период русские десанты под защитой артиллерийского огня с кораблей флотилии основали множество фортов, давших впоследствии начало городу Сочи, Адлеру, поселкам Лазаревскому, Головинке и многим другим населенным пунктам. В устье же реки Туапсе появился Вельяминовский форт, названный так в честь погибшего здесь генерал-лейтенанта, а первая высадка десанта происходила в районе нынешнего стадиона «Водник» в мае 1838 года.

Вельяминовский форт стал оплотом русских в устье реки Туапсе в первой половине 19 века

Вельяминовский форт стал оплотом русских в устье реки Туапсе в первой половине 19 века

Одними из первых на берег будущего Туапсе ступили Николай Раевский (младший), бывший секундант А.Пушкина К.Данзас, и брат Александра Сергеевича - Лев Пушкин. Участвовал в этом бою и декабрист Н.Лорер, написавший впоследствии об этом мемуары. Иллюстративный материал этой, как и других причерноморских операций того периода можно увидеть на картинах и набросках начинающего художника И.Айвазовского, который был активным участником данной военной компании.

Сопротивление горцев, заранее готовившихся к этому бою, было отчаянным, но они ничего не смогли противопоставить артиллерийскому огню, который покрывал берег с кораблей русской флотилии, и вынуждены были уйти в горы.

Отступив в горы, горцы не прекратили атаковать русский форт

Отступив в горы, горцы не прекратили атаковать русский форт

Русский форт был возведен на правобережной возвышенности реки Туапсе и призван был контролировать основное дорожное сообщение на побережье. Конечно, местное население не раз предпринимало попытки захватить его и уничтожить, но форт все время восстанавливался. Полностью, например, Вельяминовский форт был захвачен зимой 1840 года, причем практически все его защитники были уничтожены. Однако уже в мае того же года крепость была отвоевана и восстановлена, а погибшие защитники захоронены.

Схематичное изображение Вельяминовского форта первой половины 19 века

Схематичное изображение Вельяминовского форта первой половины 19 века

С началом Крымской войны все российские форты в Причерноморье были уничтожены и оставлены русскими отрядами, в том числе и Вельяминовский, который впоследствии использовался турками и прочими врагами России. В отсутствии русского форта здесь образовалась турецкая военная база, поставляющая оружие адыгам и черкесам, которые вели с Россией Кавказскую войну. Здесь формировались и наемные отряды для борьбы с Россией. Эта база просуществовала года два, а затем была уничтожена очередным военным российским десантом. А уже после окончания Кавказской войны Даховским отрядом были заняты остатки Вельяминовского форта.

С этого момента началось вторичное укрепление русских в Причерноморье. Остатки Вельяминовского форта были превращены в эвакуационную базу по высылке местного непокорного населения в Османскую империю. Эта страница истории стала очень трагичной для многих местных горских народностей, которые не только понесли многочисленные человеческие жертвы, но и потеряли родину.

После высылки адыгского населения Туапсе заселили другие народы

После высылки адыгского населения Туапсе заселили другие народы

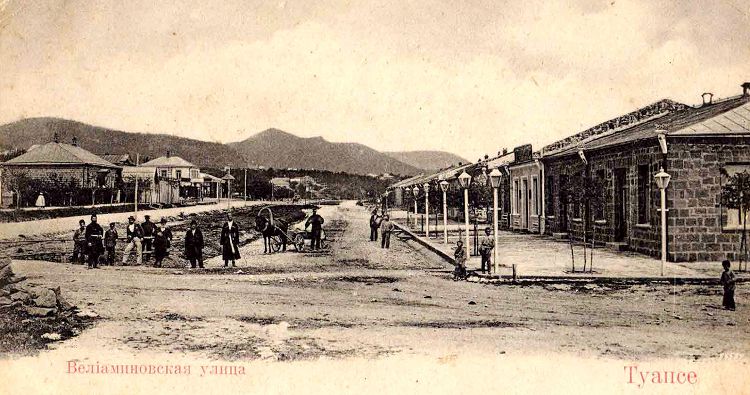

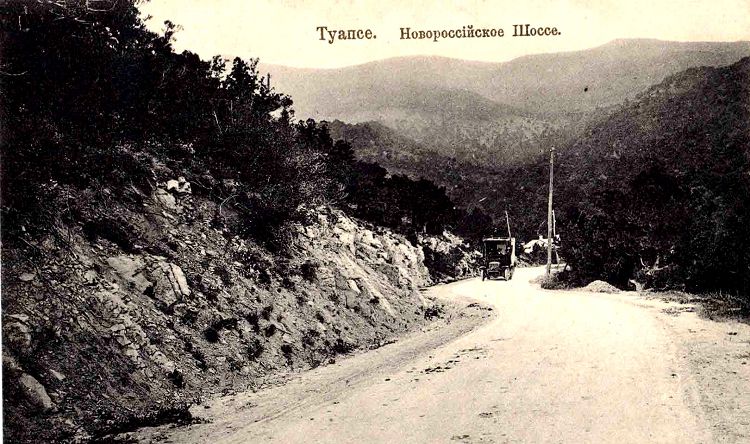

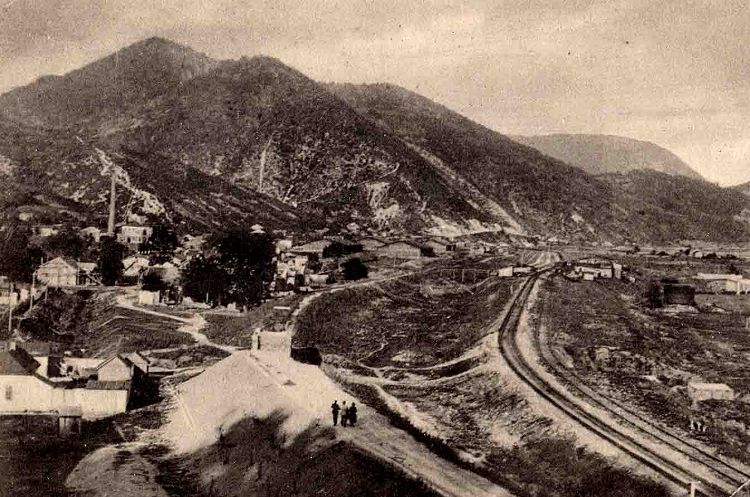

Вместо Вельяминовского форта появилась одноименная станица, которую начали заселять русские, украинские, греческие и армянские переселенцы. К 1875 году поселение получило статус посада. Здесь уже появился Кадошский маяк, а к концу 19 столетия был построен Морской порт, через посад прошло Новороссийско-Сухумское шоссе, а позже и Армавирско-Туапсинская железная дорога. Все это привело к стремительному развитию поселения, которое с 1896 года переименовывается в Туапсе.

Постройка Новороссийского шоссе способствовала развитию Туапсе

Постройка Новороссийского шоссе способствовала развитию Туапсе

Перед революцией данное поселение стало именоваться городом, который являлся центром целого округа в составе Черноморской губернии вместе с Геленджикским и Сочинским округами.

Становление советской власти

То, что в начале 20 столетия Туапсе превратился в довольно промышленный регион, поспособствовало концентрации здесь революционно настроенных пролетариев, создавших активно работающую социал-демократическую организацию. Поэтому в Туапсе советская власть устанавливается быстро и без особого сопротивления уже в начале ноября 1917 года.

Во времена Гражданской войны Туапсе находился в самом водовороте событий и боев. Город неоднократно переходил из рук в руки и был сильно разрушен. Интересно, что именно через Туапсе проходил знаменитый «железный поток» частей Таманской Армии, описанный в известном одноименном романе А.Серафимовича. Дело в том, что после взятия города Екатеринодара (нынешнего Краснодара) частями белогвардейской армии Деникина, несколько частей Красной Армии оказались в тылу белых и предприняли героический поход для воссоединения с основными силами.

События этого героического похода описаны в романе А.Серафимовича

События этого героического похода описаны в романе А.Серафимовича

Продвижение довольно крупных формирований Красной Армии, застрявших в районе Новороссийска и Геленджика и переформированных в три колонны, началось весной 1918 года. По пути к движущимся на воссоединение с Красной Армией отрядам присоединялись матросы и рабочие, бойцы, получившие ранения в предыдущих боях, и просто гражданское население. Общая численность прорывающейся армии составила в результате более 30 тысяч человек, а сопровождавших ее беженцев – около 25 тысяч.

При таком большом скоплении народа было трудно руководить отрядами, поддерживать дисциплину, обеспечивать всех продовольствием, оружием и медикаментами. И надо иметь в виду, что это продвижение сопровождалось яростными боями с декининскими отрядами. Тем не менее, медленно, но верно «железный поток» двигался вперед. В начале августа 1918 года была занята Архипо-Осиновка, а в начале сентября – Туапсе. При взятии города в ходе боев местного значения у деникинцев было отбито много единиц боевой техники, тысячи единиц снарядов и патронов.

Сформированные отряды Таманской армии двигались друг за другом, прикрывая свои тылы и рассредоточивая силы противника. Последний – третий отряд оставил Туапсе 7 сентября 1918 года. Затем отряды двинулись через горные перевалы и долины на станицу Хадыженский и далее. Воссоединение Таманских отрядов с основными силами Красной Армии Северного Кавказа произошло в районе станицы Додуковской уже 18 сентября.

Изображение на карте выхода Таманской Армии из окружения в 1918 году

Изображение на карте выхода Таманской Армии из окружения в 1918 году

После этого отряды Таманской армии взяли Армавир, затем Ставрополь. Но из-за ошибочных, а подчас и авантюристических действий командующего армией Ивана Сорокина, который, в частности, приказал расстрелять командарма Таманской армии Матвеева, несогласного с приказом о Ставропольском наступлении, войска Деникина вернули Армавир и уничтожили более половины Таманской армии, окружив ее в Ставрополе. Вскоре после этого знаменитая Таманская армия была реорганизована в стрелковую дивизию 11-й Армии.

Современный памятник бойцам Таманской Армии установлен на Агойском перевале

Современный памятник бойцам Таманской Армии установлен на Агойском перевале

После того, как Таманская армия оставила Туапсе, он вновь было захвачен армией Деникина. Те, страшные и очень запутанные времена беспредела и братоубийственных действий, как со стороны «красных», так и со стороны «белых», вызывали к активизации новые народнические силы в виде созданной в Причерноморье армии «зеленых». Считается, что основными силами данного движения были представители крестьянства, не принявшие ни белой, ни красной диктатур.

Возглавил эту «третью силу» Гражданской войны в Краснодарском крае бывший офицер царской армии эсер Н.Воронович. Все разрастающаяся армия «зеленых» развернула мощное партизанское движение по всему Причерноморью. В Туапсе в этот период нарастания мощи освободительного движения среди белогвардейских добровольцев начался разброд – некоторые отряды переходили на сторону повстанцев, а часть гражданского населения старалась переправиться в Крым или в Кисловодск. В начала 20 года в Туапсе был введен комендантский час.

Бывший офицер Н. Воронович - организатор Комитета Освобождения Черноморья

Бывший офицер Н. Воронович - организатор Комитета Освобождения Черноморья

Несмотря на то, что повсюду шли многочисленные аресты среди крестьянского населения, армия зеленых, возглавляемая Комитетом Освобождения Черноморья, под своим флагом (зеленый крест на красном фоне) в ночь с 25 на 26 февраля 1920 года начала штурм Туапсе. Сегодня считается, что они штурмовали город с севера, а отряды красных с юга. Так или иначе, но город в ту ночь был освобожден.

Хотя человеческие потери были большими с обеих сторон, но армия Деникина потеряла здесь к тому же много боевого вооружения, продовольственные запасы, медикаменты и прочие ценности. Тысячи белогвардейцев попало в плен. Впоследствии освобождение Туапсе стало считаться исключительно заслугой Красной Армии, а представители Комитета Освобождения начали подвергаться гонениям. Сам Воронович эвакуировал за границу, где впоследствии и написал мемуары об этом непростом времени. Как бы там не было, кровопролитная Гражданская война закончилась, и в Туапсе началось мирное время.

После Гражданской войны Туапсе начал превращаться в промышленный город

После Гражданской войны Туапсе начал превращаться в промышленный город

Последующее восстановление города в 20-30-х и 40-х годах шло очень активно, ведь в Туапсе началось ударное строительство нефтепровода из Грозного, начали вырастать новые крупные нефтеперерабатывающие и судоремонтные заводы, увеличивались мощь и обороты грузового порта и т.д. Город рос и довольно быстро превращался в промышленно-портовый центр Причерноморья.

Оборона Туапсе в 1942 году

Однако мирное развитие всей страны, и Причерноморья в частности, было прервано в июне 1941 года начавшейся войной с фашистской Германией, получившей название Великой Отечественной. И в этой войне Туапсе вновь оказался на передовом рубеже военного противостояния.

В начальный период войны Туапсе, как и многие населенные пункты Закавказья, стал прифронтовым госпиталем. Госпитали были организованы повсюду, а раненых все везли и везли. Да и сама линия фронта постепенно приближалась. К концу лета 1942 года в ходе немецкой наступательной операции «Аттика» враг овладел Армавиром, Краснодаром, Майкопом. Все силы фашистов были направлены на выход к Черному морю, но на их пути встал Туапсе.

Бомбардировки города начались уже в марте 1942 года. За время бомбовых атак с неба были разрушены портовые сооружения и судоремонтный завод, множество жилых и общественных зданий, погибло много мирного населения. В одной из бомбардировок, например, был уничтожен целый отряд новобранцев в количестве 120 человек.

В месте гибели новобранцев в 1942 году сегодня установлен памятный знак

В месте гибели новобранцев в 1942 году сегодня установлен памятный знак

25 сентября 1942 года против полуразрушенного города были начаты мощные немецко-фашистские наступательные действия, превратившее Туапсе в боевую крепость.

Если вспомнить, что в этот период уже были захвачены такие мощные портовые города как Одесса и Севастополь, большая часть Новороссийска, то можно понять, какая мера ответственности легла на защитников Туапсе. Ведь он был в этот момент единственным военно-черноморским портовым городом, в котором к тому же находились огромные запасы горючего, ведь здесь до войны функционировали нефтеперерабатывающие предприятия. Взятию Туапсе гитлеровское командование придавало особое значение. Ждали захвата Туапсе и турецкие правители, предполагая дальнейшее участие в войне на стороне Германии.

Но и командование советской армии ясно представляло себе военно-стратегическое значение обороны Туапсе. Командующий Северо-Кавказского округа М.Буденный получил из Ставки приказ в категорической форме – ни в коем случае не сдавать город.

Защита города осенью 1942 года - самая героическая страница его истории

Защита города осенью 1942 года - самая героическая страница его истории

Силы двух противоборствующих сторон были не равны, к тому же город был измотан полугодовой бомбардировкой и почти разрушен. Но редеющие отряды защитников пополнялись шахтерами, кубанскими казаками и моряками, которые сражались очень героически.

Бои приближались к Туапсе. Уже был взят Хадыженск (80 км), затем Шаумян (45 км), горы Семашко и Индюк (около 30 км). Откуда был уже хорошо виден весь город. Именно в долине данных высокогорий практически месяц велись самые ожесточенные бои за город. Там и сегодня находят множество свидетельств тех страшных времен – солдатские фляги и котелки, оружие и снаряды, останки погибших бойцов.

Сегодня имена Героев и их подвиги увековечены на Аллее героев

Сегодня имена Героев и их подвиги увековечены на Аллее героев

Воинам, находящимся на передовой, помогали все остальные жители. Они доставляли еду и воду, вывозили раненых. Туапсе жил и боролся как единый целостный организм. И, наконец, 25 ноября наступил переломный момент - началось наступление советской армии. Враг начал отступать. К 20 декабря Туапсинский район был полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков. И пока бои удалялись в горные окраинные районы, Туапсе начинал возрождаться к мирной жизни.

Длительность Туапсинской оборонительной операции охватила период с осени 1942 почти до января 1943 и сыграла огромную роль в дальнейшем освобождении Новороссийска, Крыма и в развертывании наступательного движения на всем Северо-Кавказском направлении. Благодаря мужеству и героизму жителей и защитников города захват Кавказа немцами не состоялся. Сегодня Туапсе награжден заслуженным званием Города воинской славы и имеет Ордена Отечественной войны I и II степеней.

Линии фронта в опасный для страны период Туапсинской оборонительной операции

Линии фронта в опасный для страны период Туапсинской оборонительной операции

Туапсе и сегодня помнит всех своих защитников – и времен Гражданской, и времен Великой Отечественной войны. Туристы встречают здесь множество памятников, посвященных героям, отдавшим свои жизни за свободу Туапсе. Есть здесь специальный Музей Туапсинской обороны, в котором можно узнать множество интересных фактов о героизме защитников города. С информацией и экспонатами периодов Гражданской и Великой Отечественной войн можно познакомиться и в Краеведческом музее им.Полетаева.

А также надо обязательно посетить Горку Героев с Мемориалом памяти и Вечным огнем. На этой Горке осенью 1942 года погибла группа зенитного расчета, сбивающая «Юнкерсы» из устаревших орудий.

О критической ситуации 1942 года расскажут экспонаты Музея Обороны

О критической ситуации 1942 года расскажут экспонаты Музея Обороны

Более подробно о том, какие достопримечательности, относящиеся к временам двух кровопролитных войн, и о том, что еще можно посмотреть в сегодняшнем Туапсе можно прочитать здесь.

Разрушенный Туапсе начали восстанавливать, не дожидаясь окончания войны, ведь город надо было возрождать из руин. Что-то восстанавливали, что-то строили заново. Но это была уже другая, созидающая страница туапсинской истории, которая продолжается и по сей день.

Современный Туапсе является довольно крупным, многонациональным портовым и промышленным городом в Краснодарском крае. Здесь работают десятки предприятий, Морской порт, Железнодорожный узел и т.д. Поэтому многие россияне выбирают сегодня этот город для постоянного места жительства – и работа есть и климат отличный. Несомненным плюсом к этому является наличие моря и субтропической природы.

Героическая оборона Туапсе - это память и гордость горожан

Героическая оборона Туапсе - это память и гордость горожан

Хотя Туапсе не является курортным городом, в него приезжают и на летний отдых. Чаще все-таки он является перевалочным пунктом в Сочинский регион – в Адлер, Лоо, Лазаревское, Мацесту, Хосту и с сам город Сочи. Некоторые, переправившись через Шаумянский перевал, размещаются в курортных поселках Туапсинского района – в Небуге, Ольгинке, Лермонтово, Джубге и т.д. Но, тем не менее, некоторые отдыхающие выбирают Туапсе именно для летнего отдыха. Чем же так привлекает их этот город с героической историей?

О плюсах отдыха в самом Туапсе можно узнать здесь, а об истории, достоинствах и достопримечательностях самых популярных курортных поселков Туапсинского района - тут.

Отзывы туристов