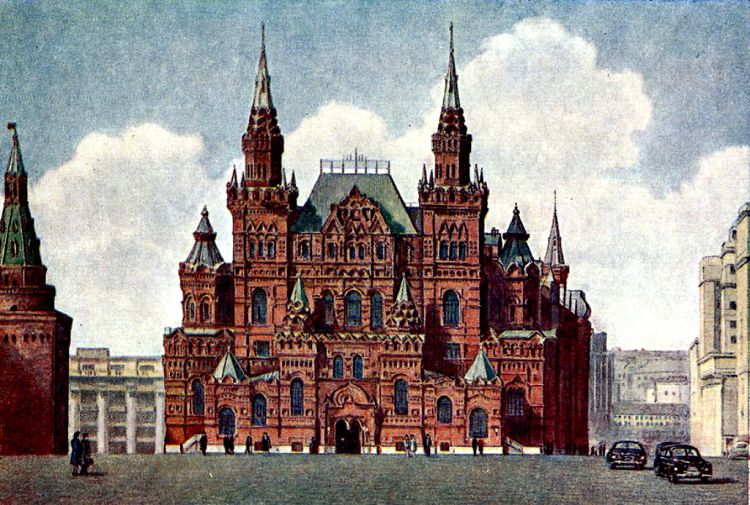

К одному из самых известных сооружений Красной площади относится прекрасное здание Исторического музея, расположенное напротив Храма Василия Блаженного. Этот памятник архитектуры, построенный специально под музей, украшает северную оконечность Красной площади с конца 19 века, а в начале 90-х годов 20 века он, как часть исторического ансамбля площади, стал объектом списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

Содержание:

- Архитектурные предшественники Исторического музея

- Основание Исторического музея (1872)

- Строительство Исторического музея (1875-1883)

- Что можно посмотреть в Историческом музее

Ежегодно с экспозициями Государственного Исторического музея (ГИМа) знакомится более миллиона посетителей. Их внимание привлекают не только экспонаты выставочных залов, но и их интерьеры, которые сами по себе являются произведениями искусства.

Здание Исторического музея - одна из ярких достопримечательностей Красной площади

Здание Исторического музея - одна из ярких достопримечательностей Красной площади

Архитектурные предшественники Исторического музея

Здание Исторического музея, возведенное на Красной площади, оказало сильное влияние на ее общую архитектурную концепцию (Об истории формирования Красной площади см. здесь). Величавое и торжественное оно привело к постепенному изменению исторического облика главной городской площади. Но каждому любознательному туристу интересно знать, что же было на месте здания Исторического музея до конца 19 века. А ведь в этом месте находились очень интересные историко-архитектурные объекты.

До сооружения этого прекрасного памятника архитектуры здесь шла другая жизнь

До сооружения этого прекрасного памятника архитектуры здесь шла другая жизнь

До 18 столетия все строения на месте нынешнего Исторического музея были деревянными. В 15 веке здесь располагались службы Почтового двора, в середине же 16 века на территории уже сформированного Китай-города находилось отделение Сытного отдаточного двора, на котором служилые люди получали жалование. А к концу 16 столетия здесь расположились службы Земского приказа.

Земский приказ (1550-1699)

Приказы, в качестве ведомств, занимающиеся отдельными вопросами в государстве, появились еще в начале 16 века при Иване Третьем. Они именовались по той отрасли, которой управляли (конюшенный, постельный, житный и т.д.) или по названию управляемой территории (Галицкий, Смоленский и прочие).

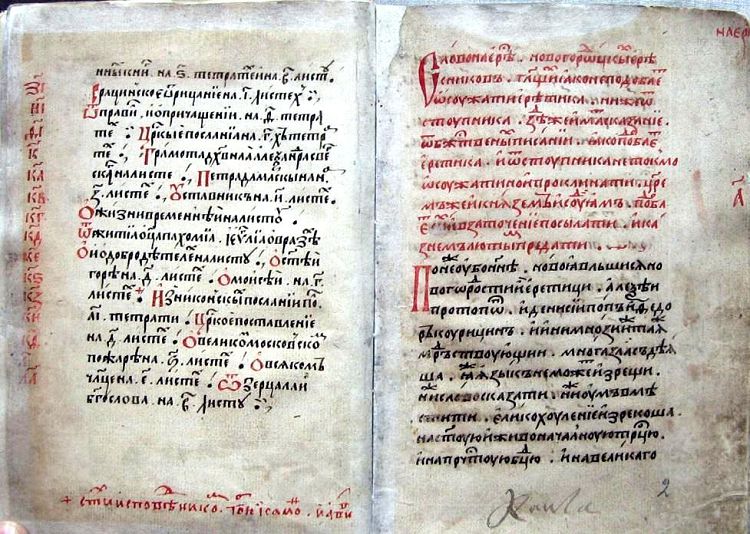

Приказы в качестве государственных органов функционировали на Руси с 16 века

Приказы в качестве государственных органов функционировали на Руси с 16 века

Судебник Ивана Грозного 1550 года упорядочил наличие государственных приказов, которых было сформировано более 30, и среди них появился приказ Земский, ведавший соблюдением порядка в столице. Для размещения его служб был построено специальное здание при въезде на Красную площадь справа от Воскресенских ворот (тогда Неглинских), а слева от них расположился Земский двор со складскими помещениями, пожарной службой и тюрьмой.

Руководили приказом судья (начальник) и его заместитель (товарищ), в их подчинении находились руководители ведомств, назначаемые из дворян. Далее по иерархической лестнице шли дьяки, подьячные, целовальники и прочие низшие чины.

Здание первого Земского приказа на Красной площади было деревянным

Здание первого Земского приказа на Красной площади было деревянным

Работа в данном приказе велась огромная. Здесь составлялись писцовые книги, в которых содержались данные описи податного населения с указанием прав на недвижимость и, причем, данные эти постоянно редактировались. На основании этих данных собирались государственные налоги. Также в Земском приказе оформлялись сделки с недвижимостью, проводились судебные разбирательства по уголовным и гражданским делам, собирались налоги на благоустройство города (мостовые, ярыжные и прочие).

Земские приказы на Руси появились на основании "Судебника" 1550 года

Земские приказы на Руси появились на основании "Судебника" 1550 года

В ведении Земского приказа находилась пожарная служба, содержание тюрем и даже захоронение неопознанных трупов.

Ратуша (1699-1720)

На основе административных реформ Петра Первого в конце 17 столетия, Земский приказ был поделен на Стрелецкий и Судный. Для управления Москвой в начале 1699 года была организована Бурмистрская палата или Московская Земская канцелярия. Для ее работы вместо деревянного здания Земского приказа было сооружено каменное строение, названное на зарубежный манер Ратушей (архитектор О.Старцев).

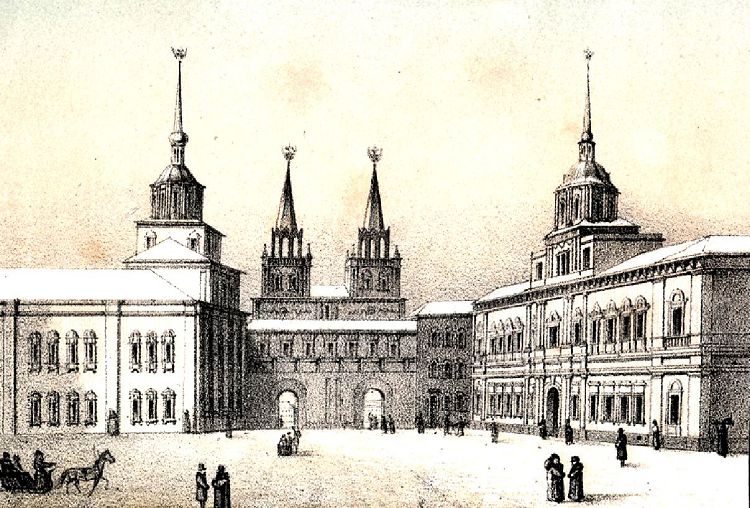

В 1700 году для Московской земской канцелярии была построена Ратуша. Реконструкция

В 1700 году для Московской земской канцелярии была построена Ратуша. Реконструкция

Постепенно название Ратуша официально закрепилось за Бурмистрской палатой. Интересно, что Ратуша была выборным органом. В состав 12 бурмистров могли избираться только представители торгово-промышленного сословия.

Ратуша ведала порядком в области торговли, частного строительства, сбора податей и различных пошлин, а также осуществляла хранение всех собранных средств. В Ратуше велся учет финансового состояния граждан мещанского и купеческого сословий, здесь выдавались загранпаспорта, решались торговые споры и разбирались жалобы иностранных граждан.

Главная аптека (1720-1754)

Деятельность Ратуши продолжалась вплоть до 1720 года, в котором ее упразднили. После этого в данном здании была размещена медицинская канцелярия и Главная городская аптека. При входе в здание посетители видели каменную голову Единорога и далее, расписанный фресками приемный зал. Центральная башня была увенчана двуглавым орлом.

Здание Главной аптеки находилось слева от Воскресенских ворот

Здание Главной аптеки находилось слева от Воскресенских ворот

Аптека занималась продажей городскому населению лекарственных препаратов, закупкой многих зарубежных лекарств, распределением имеющихся препаратов в другие города и в действующую армию.

Для производства собственных препаратов в Китае была приобретена специальная медицинская посуда из фарфора, на которой были нанесены государственные гербы и вензеля Петра Первого. Эта посуда сегодня является экспонатами Исторического музея.

Главная аптека и закупала лекарственные препараты за границей, и производила свои

Главная аптека и закупала лекарственные препараты за границей, и производила свои

При аптеке имелись Ревизион-коллегия, Главный комиссариат и Провиантская контора, специализированные кладовые, лабораторные помещения, библиотека и прочее. Многие иностранцы, посещавшие Главную аптеку, оставляли о ней только хвалебные отзывы. Также аптека имела свой собственный участок земли около Боровицкого моста. На этом участке функционировал Аптекарский сад для выращивания лекарственных растений.

Московский Университет (1755-1757)

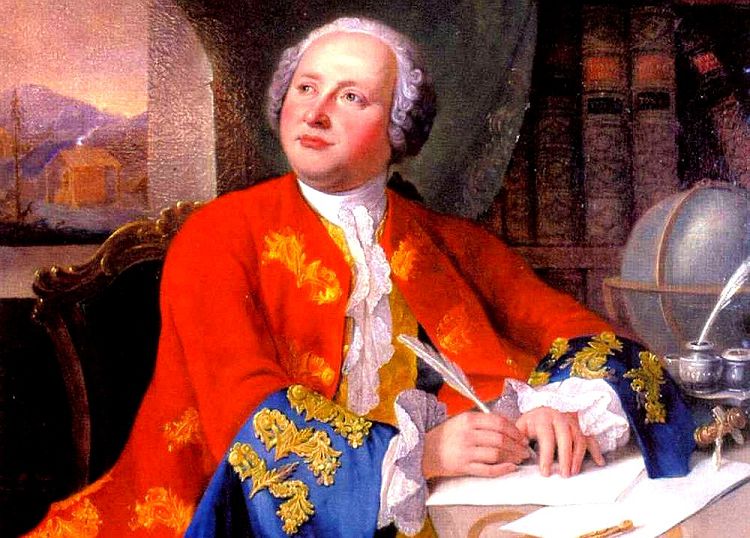

К середине 18 столетия в России созрели все возможности для открытия высшего учебного заведения в виде университета. Большая подготовительная работа для этого была проведена графом И.Шуваловым и первым российским ученым М.Ломоносовым. И хотя в Санкт-Петербурге уже существовал Академический Университет при АН, основанный Петром Первым, но он не пользовался популярностью и был далек от совершенства.

Московский университет был открыт благодаря инициативе и стараниям М.Ломоносова

Московский университет был открыт благодаря инициативе и стараниям М.Ломоносова

После обучения за границей и получения звания профессора М.Ломоносов предоставил разработанный им проект российского университета фавориту Елизаветы Петровны Ивану Шувалову. По проекту Ломоносова студентами Университета могли стать представители всех сословий, получившие перед этим гимназическое обучение. Университет предлагалось открыть не на окраине России, а в ее центре - в Москве и вести преподавание только на русском языке. Данный план Ломоносова был утвержден Сенатом и закреплен Указом императрицы, в котором говорилось, что под Университет передается здание Главной аптеки.

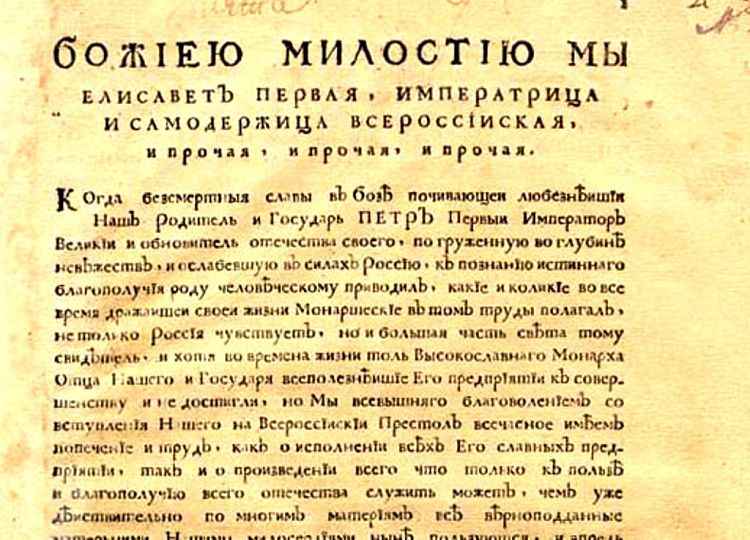

После вывоза аптечного оборудования и имущества, архитектором Д.Ухтомским была проведена реконструкция, и с 1755 года здесь начал функционировать первый российский академический Университет. Указ Елизаветы Петровны был подписан 25 января в день Святой Татьяны, с тех пор этот день отмечается в России как День студенчества.

Указ об основании Московского университета был подписан в Татьянин день

Указ об основании Московского университета был подписан в Татьянин день

Одну из первых лекций здесь прочитал Иван Шувалов, который стал куратором данного учебного заведения. На открытие Университета, которое состоялось в конце апреля 1755 года, присутствовала императрица Елизавета Петровна. А в числе первых студентов были многие будущие известные люди, такие как Г.Потемкин, Д.Фонвизин, В.Баженов и т.д.

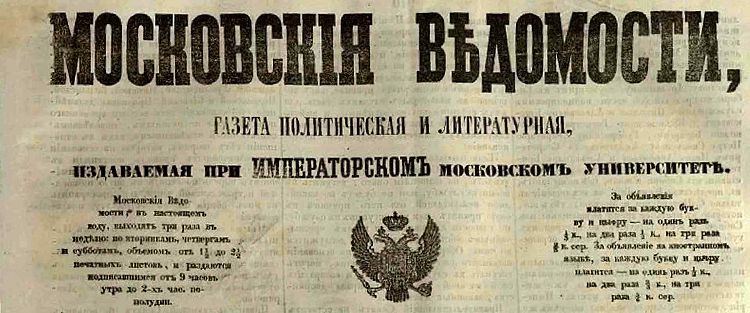

Первоначально учеба в Университете велась на трех факультетах - философском, медицинском и юридическом. При университете работала типография, выпускающая журнал «Полезное увеселение» и газету «Московские ведомости». Эта газета являлась первой в стране негосударственной газетой. Также в университете функционировала первая публичная библиотека, доступная для всех жителей города. Учащиеся могли участвовать в деятельности студенческого театра и хора. Причем данный театр давал публичные представления на Красной площади во время таких массовых праздников как Масленица, Пасха и всевозможные ярмарки.

С первых лет существования Университет выпускал газету "Московские ведомости"

С первых лет существования Университет выпускал газету "Московские ведомости"

К концу 18 столетия при университете начал работать Зоологический музей, среди многочисленных экспонатов которого имелись старинные монеты, книги, археологические раритеты. Однако, все это уже относится к новому университетскому зданию на Моховой улице, куда учебное заведение переехало в 1757 году, практически через два года после открытия. В здании бывшей Главной аптеки для учебного процесса было слишком мало места.

Вновь опустевшее здание Ратуши было занято московским Магистратом – органом городского самоуправления аналогичным прежней Бурмистрской палаты. Но Магистраты прекратили существование в 1778 году, а их функции перешли к городским Думам. Вместе с функциями к Московской Думе перешло и само здание Ратуши, которое просуществовало в этом качестве еще сто лет.

Здание Ратуши использовалось Городской Думой почти до конца 19 века (слева)

Здание Ратуши использовалось Городской Думой почти до конца 19 века (слева)

При пожаре 1812 года Ратуша сильно пострадала, но продолжала оставаться на городском балансе до принятия императорского решения о создании в Москве исторического музея в 1872 году.

Основание Исторического музея (1872)

Открытию Исторического музея предшествовали активность в общественном движении передовой российской интеллигенции и целенаправленность деятельности самых ярких ее представителей. Дело в том, что к середине 19 столетия отечественная археология из коллекционирования превратилась в научную сферу. По всей стране в крупных городах стали возникать археологические общества (Императорское, Московское и т.д.). И остро встал вопрос о необходимости создания музеев для хранения, изучения и показа археологических и исторических артефактов.

Все знают, что первые российские музеи были созданы Петром Первым. Это московский Цейхгауз (оружейный дом), санкт-петербургская Модель-камора (собрание чертежей и схем кораблей). Конечно же, самым известным музеем являлась Кунсткамера (коллекция редких книг, монет, минералов и т.д.). А на основе петровской коллекции картин Екатерина Вторая создаст уже всем известный Эрмитаж.

Кунсткамера Петра Первого превратилась со временем в прекрасный Этнографический музей

Кунсткамера Петра Первого превратилась со временем в прекрасный Этнографический музей

Позднее музеи в виде «отделов редкостей» стали появляться и в других городах, многие из них были частными коллекциями. Так что к середине 19 столетия создание централизованного научно-музейного исторического центра стало уже назревшей необходимостью. Инициаторами создания Исторического национального музея выступили основоположники российской археологии – А.Уваров и И.Забелин. Уваров, являющийся потомком графского рода и сыном министра просвещения, был первым исследователем Суздаля и Ярославля, Москвы и Херсонеса.

Забелин, напротив, был выходцем из низов, не сумевшим из-за отсутствия средств закончить университет. Однако же, он стал известным археологом, профессором и даже действительным статским советником. В 1872 году к 200-летнему юбилею Петра Первого была организована общероссийская Политехническая выставка, которая проходила в Москве. Ее экспонатами были также и историко-археологические артефакты, имелся даже целый павильон, посвященный обороне Севастополя. И, естественно, возникал вопрос о дальнейшем размещении подобных раритетов.

Политехническая выставка 1872 года дала мощный толчок для создания Исторического музея

Политехническая выставка 1872 года дала мощный толчок для создания Исторического музея

Воспользовавшись таким грандиозным событием, как Политехническая выставка, инициаторы создания российского исторического музея познакомили императора Александра Второго со своей идеей, которая была одобрена. После подписания указа о создании музея была определена организационная комиссия, состоявшая из корифеев российской истории – В.Ключевского, С.Соловьева, И.Забелина и Д.Иловайского. Начал создаваться устав музея и формироваться идея о его содержании. Если сначала музей планировался только как собрание экспонатов московской Политехнической выставки, то впоследствии его было решено создавать в более широком масштабе – для наглядной пропаганды исторического развития российского государства.

Строительство Исторического музея (1875-1883)

В 1872 году был подписан императорский указ о создании московского Исторического музея. Но для размещения его экспонатов необходимо было построить специальное здание. Первоначально его возведение планировалось около кремлевских стен, там, где ныне находится Мавзолей. Но в 1874 году Городской Думой было принято другое решение – Историческому музею определили место Ратуши.

Таким образом, произошел определенный парадокс. Для возведения здания для хранения исторических раритетов и достопримечательностей был уничтожен архитектурный памятник начала 18 столетия – здание Ратуши. Строительство Исторического музея около Воскресенских ворот началось в 1875 году после закладки первого камня императором Александром Вторым.

После того, как Ратуша была снесена, началось строительство Исторического музея

После того, как Ратуша была снесена, началось строительство Исторического музея

До начала строительства императорской комиссией был проведен проектный конкурс среди архитекторов. Комиссия выдвинула определенные требования к проекту. Здание будущего музея должно было быть выполнено в исконно русском стиле, гармонично сочетаться с Храмом Василия Блаженного и общим обликом Красной площади. Победителями конкурса стали авторы проекта «Отечество» художник В.Шервуд с архитектором А.Семеновым.

Совместная работа художника и архитектора выделялась глубиной проработки, обстоятельственным подходом и оригинальностью. Оформлением фасадов, интерьеров и элементами отделки занимался Шервуд, Семенов же отвечал за техническую сторону исполнения, а также разрабатывал композиции подсобных помещений, аудиторий и библиотеки.

Проект Шервуда и Семенова наиболее полно соответствовал всем поставленным задачам

Проект Шервуда и Семенова наиболее полно соответствовал всем поставленным задачам

Владимир Шервуд, имеющий русско-английские корни, перенял талант от своих дедов. Дед-англичанин (Вильям) в качестве инженера-технолога водных путей прибыл на работу в Россию, где и остался навсегда. А дедом Владимира по русской крови был архитектор Н.Кошелев, который принимал участие в возведении таких санкт-петербургских достопримечательностей, как Исаакиевский собор, Таврический и Михайловский дворцы.

При создании проекта для Исторического музея Шервуд не привязывал его к имеющимся на Красной площади зданиям Торговых рядов. Он отталкивался от традиций русской старины, приближенной к традициям архитектуры Покровского собора, Воскресенских ворот, Теремного кремлевского дворца, строений Коломенского и т.д. Его архитектурное видение нового здания оказалось достаточно революционным синтезом сочетания узнаваемой русской старины и современного конструктивного решения. Впоследствии в таком же эклектическом стиле появятся новые здания Государственной Думы и Верхних Торговых рядов (ГУМа). Так что Шервуда можно считать основоположником нового направления в архитектурной моде.

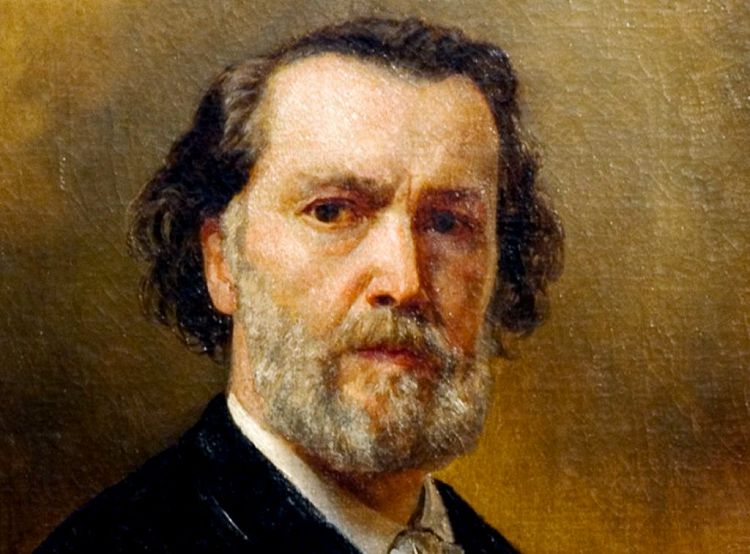

В.Шервуд имел анго-русские корни и был замечательным художником. Автопортрет

В.Шервуд имел анго-русские корни и был замечательным художником. Автопортрет

После проведения инженерно-геологических работ, укрепления земли, имеющий наклон к руслу Неглинной, началось строительство, в котором использовались самые современные материалы и технологии того времени (цемент, металлоконструкции и т.д.). Финансирование строительства было недостаточным, поэтому приходилось брать кредиты и часто приостанавливать стройку.

Во время возведения Исторического музея и его внутреннего оформления возникли противоречия между Шервудом, уделяющим основное внимание интерьеру, и основателями музея археологами Уваровым и Забелиным, которые отдавали приоритет экспонатному наполнению залов. Не найдя возможности договориться, Шервуд был отстранен от дальнейших работ. Его даже не пригласили впоследствии на открытие музея.

Архитектурное новаторство Шервуда продолжилось в сооружении Государственной Думы

Архитектурное новаторство Шервуда продолжилось в сооружении Государственной Думы

24 мая 1883 года состоялось официальное открытие музея, на которое прибыл император с супругой. Особых торжеств не проводилось, ибо строительные работы и уборка стройплощадки не были до конца закончены. Только в начале июня, после освящения здания, музей открыл свои двери для посетителей.

Развитие Исторического музея (1883- )

Руководителем музея номинально считался великий князь Сергей Александрович, но, фактически его директором был А.Уваров. К сожалению, судьба не дала ему насладиться результатами своей инициативы в полной мере. Через год своего руководства музеем Уваров скоропостижно умирает. Своим приемником он назвал И.Е.Забелина.

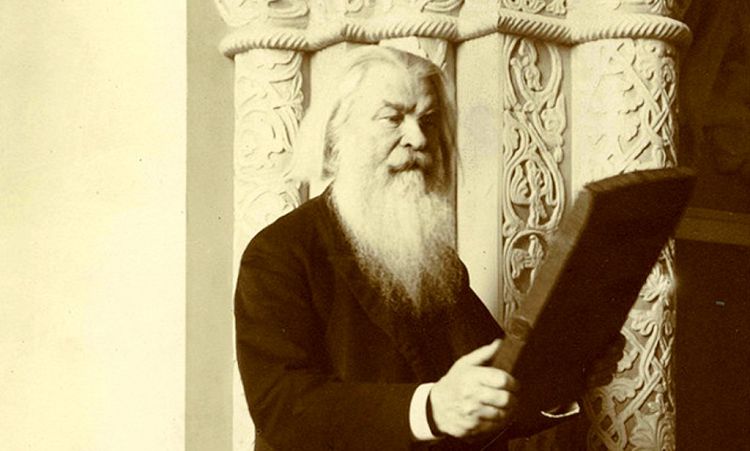

Уваров был первым управляющим Исторического музея

Уваров был первым управляющим Исторического музея

Иван Егорович Забелин не сразу решился взять на себя такую ответственность, но, в конце концов, согласился. За долгий срок его руководства коллекции Исторического музея увеличились в двести раз, была разработана основная научная концепция музейной работы. Завещать музею свои коллекции стало очень престижно, да и сам Забелин оставил музею все свои финансовые накопления за годы работы, что составило более семидесяти тысяч рублей.

После смерти Уварова руководство музея взял на себя его единомышленник - И.Забелин

После смерти Уварова руководство музея взял на себя его единомышленник - И.Забелин

После революционных перемен 1917 года и окончания Гражданской войны музей получил современное название, то есть стал именоваться Государственным Историческим музеем. Чудом и стараниями его директора князя Щербатова музей не был разграблен в тот страшный переломный момент. В постреволюционные годы музейные коллекции очень активно прирастали за счет национализации частной собственности, и вскоре Исторический музей вошел в число крупнейших и богатейших музеев мира.

В 30-е годы 20 века деятельность музея была сосредоточена на коммунистической пропаганде. Со здания были убраны символы самодержавия в виде двуглавых орлов, исчезли и львы с единорогами. Большая часть интерьерной росписи и декора была уничтожена. Шли разговоры и о полном сносе здания, на месте которого должен был стоять монумент победы коммунизма. Но до осуществления этого плана дело не дошло. Тем более, что началась Великая Отечественная война, которая оказалась очень тяжелым испытанием для музея и его сотрудников.

В советский период российской истории ГИМ стоял без символических завершений

В советский период российской истории ГИМ стоял без символических завершений

Сразу же после начала войны практически все музейные сотрудники-мужчины отправились на фронт. Часть женщин с детьми отправилась в эвакуацию. На тех сотрудников, которые остались в музее, легли все тяготы военной жизни. Они упаковывали самые ценные музейные экспонаты в ящики и отправляли их в эвакуацию, другие экспонаты перемещали в подвалы, охраняли здание днем и ночью, ходили на рытье окопов и противотанковых рвов. В то же самое время музей продолжал работать! Его залы были открыты для посетителей в течение всего военного времени, даже когда закрылись и эвакуировались многие заводы и предприятия, не работал метрополитен и ситуация в Москве была очень сложной и напряженной.

Самые ценные экспонаты музея были отправлены в эвакуацию в самом начале войны

Самые ценные экспонаты музея были отправлены в эвакуацию в самом начале войны

В день 7 ноября 1941 года, когда на Красной площади проходил исторический парад, музей тоже работал, хотя за неделю до этого в результанте вражеской бомбардировки в здании были выбиты все окна. Выставочная деятельность в годы войны была направлена на героическую тематику, посвященную не только историям борьбы с интервентами в прошлом, но и защитникам Родины в текущей войне. Поэтапно организовывались экспозиции об обороне Москвы, о героизме отдельных подразделений и т.д. В военный период музейные фонды активно пополнялись материалами и экспонатами текущей войны, рассказывающими о фронтовых и тыловых подвигах, о партизанском движении. Сотрудники музея собирали по разрушенной Москве трофейное и отечественное оружие и прочие материальные свидетельства боевых действий. Выезжали за сбором материала они и на освобожденные от фашистов территории.

Осенью 1944 года вернулась группа сотрудников, отправленная в начале войны с эвакуированными экспонатами в Кустанай. Их встречали как героев, ибо то, что они выдержали достойно не только описания в романах, но и съемок целого сериала. В холоде, голоде, болезнях, в условиях бытовых лишений музейные работники в Кустанае не только сохранили музейные сокровища, но и организовывали там выставки, экскурсии и прочие просветительские мероприятия.

Перед Историческим музеем прошли исторические парады 1941 и 1945 годов

Перед Историческим музеем прошли исторические парады 1941 и 1945 годов

Находясь на главной площади страны, здание ГИМа было очевидцем и участником многих исторических событий. И в самые тяжелые годы политических и идеологических перемен в стране, музей оставался верен своей концепции – сохранять и преумножать народные исторические святыни для будущих поколений.

После распада СССР в музее прошла реставрация, в ходе которой восстанавливались исторические интерьеры. Был восстановлен и внешний вид здания – орлы, львы и единороги вернулись на свои исторические места. Сегодня в фондах ГИМа находится более пяти миллионов экспонатов, и он является одним из крупнейших музеев России. Здесь можно увидеть уникальные археологические, нумизматические, книжные и оружейные экспонаты, а также декоративно-прикладные и изобразительные произведения искусства.

Экспозиции Исторического музея рассказывают об истории России с древнейших времен

Экспозиции Исторического музея рассказывают об истории России с древнейших времен

Сам музей в начале 21 века значительно расширился территориально за счет присоединения комплекса зданий бывшего Монетного двора, включая Московскую Городскую Думу и Никольские торговые ряды. Строятся новые служебные и выставочные пространства музея в других районах столицы.

В числе филиалов ГИМа находятся Покровский собор, Палаты Романовых и новое здание Музея Отечественной войны 1812 года, размещенное во внутреннем дворе Городской Думы. Кроме того, объектами ГИМа являются Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади и Усадьба «Измайлово».

Что можно посмотреть в Историческом музее

Как уже упоминалось, Исторический музей это не только площади для размещения музейных экспозиций. Это и уникальное архитектурное творение, которое проектировалось применительно к заданным историко-археологическим экспозициям. Согласно идее создателей планировка должна была соответствовать группировке экспонатов от эпохи к эпохе, при этом интерьер каждого зала должен был сочетаться по стилю с размещенным в нем историческим периодом. Эта задача была очень масштабной и сложно выполнимой. Поэтому глобально и в полном объеме удалось оформить только первые 11 залов. Часть залов первого этажа оформлялась уже в начале 21 века по имеющимся чертежам и планам 19 столетия.

Историческое повествование музея начинается в зале Каменного века

Историческое повествование музея начинается в зале Каменного века

Сегодняшние посетители обращают большое внимание не только на музейные экспонаты первого этажа, но и на прекрасные интерьеры, выполненные из дорогих материалов и с очень большим вкусом. Даже оформление окон выделяется высокой художественной ценностью. В оформлении многих залов вложен труд и талант известных художников - И.Айвазовского, И.Репина, В.Васнецова и других.

Все залы первого этажа были размещены анфиладным способом вокруг центра в виде Парадных сеней и Византийского зала. Сегодня, после последней реставрации к музейным помещениям добавился аванзал, устроенный вместо малого двора. А в оформлении нового входа около Воскресенских ворот можно увидеть барельефы его создателей – Уварова, Забелина, Шервуда и Семенова.

В Парадных сенях можно рассматривать потолочную роспись очень долго

В Парадных сенях можно рассматривать потолочную роспись очень долго

Первым помещением, куда входят посетители, являются Парадные сени. В них привлекает внимание потолок, на котором находится роспись генеалогического древа российских правителей, начиная с князя Владимира и заканчивая Александром Третьим, в чье правление был построен музей. В этой фундаментальной композиции находится почти 70 изображений в полный рост. Постоянные музейные экспозиции ГИМа занимают два этажа.

От Парадных сеней начинается осмотр первого этажа, который состоит из 21-ого зала. Их хронология включает в себя следующие периоды: Каменного века и Эпохи бронзы (1-4 залы), Железного века и Великого переселения народов (5-7 залы), Историю домонгольской Руси (8-11 залы), Историю монголо-татарского ига и Образования единого государства (12-14 залы) и Историю России 16-17 столетий (15-21 зал). Таким образом, погуляв по залам первого этажа можно совершить экскурсию от древнейшего прошлого нашей страны до воцарения на российский трон Петра Первого.

Своим великолепием поражает зал, посвященный царствованию Ивана Грозного

Своим великолепием поражает зал, посвященный царствованию Ивана Грозного

В залах с экспонатами Каменного века следует обратить внимание на лепные карнизы, орнаменты и мозаичный пол, в которых угадываются мотивы гончарных изделий древности (1 зал) или бронзовых изделий (4 зал). В оформлении второго зала присутствует работа В.Васнецова, изображающая древних людей.

Во втором зале надо обратить внимание на настенный фриз работы Васнецова

Во втором зале надо обратить внимание на настенный фриз работы Васнецова

Декор залов, посвященных Железному веку, привлекает внимание орнаментами скифскими, сарматскими и тех народов, культура которых доминировала в Древней Руси. В оформлении залов, повествующих об истории Древнерусского государства, можно увидеть посыл к росписям Киевского Софийского собора и других храмов (Новгородского, Владимирского, Суздальского), к орнаментам русских летописей и т.д.

Образование Древнерусского государства неотделимо от распространения христианства

Образование Древнерусского государства неотделимо от распространения христианства

Особый интерес у посетителей первого этажа вызывают экспонаты литерных залов, где можно полюбоваться уникальными золотыми изделиями многих народов и времен. Один их этих залов ранее именовался Византийским, ибо его интерьер выполнен по образу Софийского Собора,одной из самых ярких достопримечательностей Константинополя.

Также на первом этаже находится воссозданный кабинет двух великих археологов, стоящих у истоков создания музея – Уварова и Забелина.

Золото литерных залов объединяет все века и все народы

Золото литерных залов объединяет все века и все народы

Экспозиции второго этажа иллюстрируют своими экспонатами исторические события от времени правления Петра Первого до царствования Александра Третьего. В залах с 22 по 27-й рассказывается о знаковых событиях 18 столетия, а в залах 28-35 – об основных событиях 19 века.

Площади третьего этажа отданы под временные выставочные экспозиции.

На посещение такого прекрасного и информационно наполненного музея как ГИМ надо запланировать хотя бы часа 4. Хотя любознательному туристу и этого будет мало. Музей работает все дни, кроме вторника, с 10 часов. По пятницам и субботам он открыт до 21 часа, а в остальные дни – до 18 часов.

В Исторический музей можно войти с каждой из четырех сторон здания

В Исторический музей можно войти с каждой из четырех сторон здания

Войти в Исторический музей можно как с Красной площади, так и со всех других сторон – с Манежной площади, с Кремлевского проезда и с проезда Воскресенских ворот.

Отзывы туристов